|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

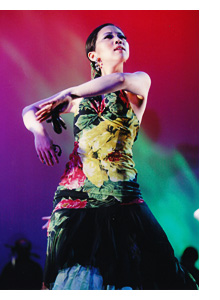

私はフラメンコを習い始めたころ、発表会というのは「稽古での成果を披露すること」という程度にしか考えていませんでした。しかし、回を重ねるごとに発表会に対する考え方や価値観が変化していきました。踊りに全く縁がなかった私にとって、初めての発表会で人前で踊ることの緊張感や、踊りきった後の家族や友人からのあたたかな拍手に感動したことは今でも忘れられない思い出です。そして今回、この発表会を境に、もっといろんな曲を踊ることができるようになりたいと思いました。 私はフラメンコを習い始めたころ、発表会というのは「稽古での成果を披露すること」という程度にしか考えていませんでした。しかし、回を重ねるごとに発表会に対する考え方や価値観が変化していきました。踊りに全く縁がなかった私にとって、初めての発表会で人前で踊ることの緊張感や、踊りきった後の家族や友人からのあたたかな拍手に感動したことは今でも忘れられない思い出です。そして今回、この発表会を境に、もっといろんな曲を踊ることができるようになりたいと思いました。

フラメンコを習い始めて数年経過し、踊る曲数も増えてきた頃、私は先生に“あなたの踊りは三枚目だ!”と指導されたことがありました。はじめは三枚目というのはどういう意味なのか全く理解できませんでしたが、ある日、先生や上級生そして仲間と私の踊りを見比べたときに、“身体を正しく使っていないこと=三枚目”であることがわかり、パソ・ブラソだけでなく身体全体の動き方にも気をつけなくてはいけないことに気づきました。それと同時に、踊れる曲数が増えてもきちんと踊れないと意味がなく、先生が何度も同じ曲を復習させる重要性も理解できるようになりました。私はこの気づき以来、発表会とは、今まで踊ったことがない曲を“できるようになりました”とただ漫然と踊るのではなく、どんな曲を踊るにしても、まずは技術的な成長の過程を確認する場と考えるようになり、“以前よりも身体を正確に使って美しく踊る”ということがテーマのひとつになりました。

今回の発表会ではタンゴ、シギリージャ、アストゥリアスを踊りました。身体のポジションを意識することはもちろんですが、タンゴ、シギリージャについてはコンパスのとり方、アストゥリアスについてはサパテアードをクラシックの曲にあわせて踊ることの難しさに直面しました。また、振付が完成していく過程で、先生より歌詞の解説や感情の表し方の説明を受けるうちに、技術面だけではなくもっと芸術的な表現力も勉強しなくてはいけないと感じました。そのためには新しい曲に関しては一刻も早くパソやブラソの動きを覚えなくてはいけないとも思いました。そして発表会の練習中、ある一つの動きができずにそこで立ち止まると、その事に対する拘りが強くなるとともに、雑念が浮かび、集中力が途切れ、すべてができなくなってしまうことに何度も直面しました。 これはプライベートでもよくあることなので、私にとって自分の性格のデメリットな部分がむき出しになった痛い気づきでしたが、今後の稽古の取組み方として、このような事態に直面した場合の気持ちの整理の仕方や、そもそもこのような事態にならないための練習の仕方など自分なりに工夫しなくてはいけないと感じました。シギリージャの演出がわりと直前に変わったこともあって、発表会当日のリハーサルは大変なプレッシャーでした。本番前に「発表会はコンクールではないから楽しんでやればいいじゃないか」と思い直したら、少しリラックスして取り組めましたが、直前の変更に耐えうるような精神力をつけないと(もともと発展途上である)技術がついていかないことを痛感しました。 これはプライベートでもよくあることなので、私にとって自分の性格のデメリットな部分がむき出しになった痛い気づきでしたが、今後の稽古の取組み方として、このような事態に直面した場合の気持ちの整理の仕方や、そもそもこのような事態にならないための練習の仕方など自分なりに工夫しなくてはいけないと感じました。シギリージャの演出がわりと直前に変わったこともあって、発表会当日のリハーサルは大変なプレッシャーでした。本番前に「発表会はコンクールではないから楽しんでやればいいじゃないか」と思い直したら、少しリラックスして取り組めましたが、直前の変更に耐えうるような精神力をつけないと(もともと発展途上である)技術がついていかないことを痛感しました。

このように発表会は私にとって、前回の発表会以降の課題を克服できているか成長過程を確認する場であると共に、次の課題を確認するきっかけの場ともなっています。と偉そうなことを言っても、発表会近くなると踊ることで精一杯で確認も何もなく怒涛のように時が過ぎるのが現実ですが、今後もさまざまな気づきを大切に、前回よりは今回、今回よりは次回と、技術面・芸術面で美しい踊りができるように、また何よりも先生と仲間とともに楽しくときには厳しく稽古に励みたいと思います。

|

|

|

|

「あなたの踊りは三枚目だ」とは、衝撃的な発言でしたね!(私も自分の大胆発言に驚いております。失礼をお許しください。でも、三枚目より二枚目な踊りを目指してほしいという気持ちを込めて申上げました。)安藤さんの気づきのなかで、「踊る曲のレパートリーが増えても、一曲ごとにきちんと踊りにしていかないと意味がなく、何度も復習をすることの重要性を知った」ということがありました。このことは、私の中ではあたりまえ過ぎるほど当然のことで、問題にすらしたことがありませんでした。ですが、安藤さんのこのエッセイにより生徒さんの中には、そもそも例えば振付やパソを「教わったことを単になぞってみる」ということで精一杯で、その先のことに行き着いていない、またはその先に待っている素晴らしい表現という領域に気づかない残念な状況にある方もいるということが分かりました。踊りは実は、この先が大変で辛くもありますが、自分なりに振りや型を消化し、思いや感情を込めていくことに意味があり、最も重要なことだと思っています。同じ振付けや動きでも、踊る人によって様々な彩りを加えることができる素晴らしさを実感してほしいです。

何かに気づくということは、とても大切なことですね!踊りを通して、踊り以外のこと〜自分の性格や、日常の生活の中での行動・思考パターン、そして癖など〜色んなことを見つめ直すことが出来たようですね。今後は、さらなる努力を重ね、テクニックもさることながら心の思いを伝えられる”真の二枚目の踊り”を目指してくださいね!期待しております。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

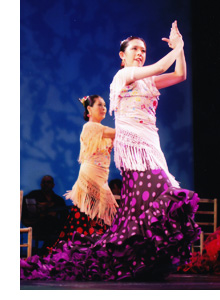

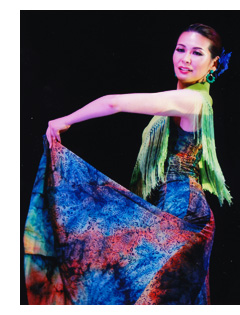

今年で6回目の参加となる発表会に、どの曲にエントリーをしようかと悩んでいました。1曲は1年間取り組んできた「タンゴ」にしようと決めていたのですが、もう1曲が決められません。何曲踊るかは自分の希望で決められるので、1曲だけでも問題はないのですが、心の中は「あともう1曲踊りたい」という気持ちでいっぱいでした。それと同時に「会社帰りに何か習い事でもやってみようかな」と軽い気持ちで始めたフラメンコでしたが、気がつけばもう7年…。なお且つこんな向上心も出てくるなんて…。と、ちょっとそんな自分を褒めてあげたい気持ちにもなりました。

先生に相談させて頂いた結果、新しい曲に挑戦するよりも、今まで発表会で踊ったことのある曲にするという方向で、選曲のアドバイスを頂きました。そして6月… 待ちに待ったプログラムの発表が行われました。私の名前は「タンゴ」と以前踊ったことのある「アレグリアス」のグループにありました。アレグリアスは、何とバタ・デ・コーラという裾の長いドレスで踊る演目でした。この曲は昨年の発表会で踊った経験があったし、バタ・デ・コーラのレッスンは既に始まっていたので、今からでも何とかなるだろうと甘い考えでいました。ところが、バタ・デ・コーラのクラスに参加した初日、大きなショックを受けました。自分で想像していたよりも重く長い裾に振り回されてしまい、全く踊ることができないのです。また、踊っているうちに裏返しになってしまったり、自分の立っている位置の後ろ側にあるはずの裾が勢い余って横に来てしまったり等、思うようにコントロールできないことばかり。中でも一番の難題となったのは、左足で裾を蹴り上げて左手でキャッチするということでした。始めの頃はキャッチに失敗しても大目に見てもらえましたが、数回目のレッスンでは「何でこんな事も出来ないのでしょうかぁ!ぜ〜んぜんダメ!!」といつになく、先生に厳しく注意される結果に。群舞ですから、一人だけ失敗する訳にはいきません。今までフラメンコを習ってきた中で、こんなに悔しく苦しい思いをしたことはありませんでした。それでなくても他のメンバーより自分は遅れを取っているのに、このままではいけないと思い、グループ練習がない日は自宅で長い裾をキャッチする練習を重点的にしたり、教則VIDEOや上級者のDVDやを見て踊りを研究しました。 先生に相談させて頂いた結果、新しい曲に挑戦するよりも、今まで発表会で踊ったことのある曲にするという方向で、選曲のアドバイスを頂きました。そして6月… 待ちに待ったプログラムの発表が行われました。私の名前は「タンゴ」と以前踊ったことのある「アレグリアス」のグループにありました。アレグリアスは、何とバタ・デ・コーラという裾の長いドレスで踊る演目でした。この曲は昨年の発表会で踊った経験があったし、バタ・デ・コーラのレッスンは既に始まっていたので、今からでも何とかなるだろうと甘い考えでいました。ところが、バタ・デ・コーラのクラスに参加した初日、大きなショックを受けました。自分で想像していたよりも重く長い裾に振り回されてしまい、全く踊ることができないのです。また、踊っているうちに裏返しになってしまったり、自分の立っている位置の後ろ側にあるはずの裾が勢い余って横に来てしまったり等、思うようにコントロールできないことばかり。中でも一番の難題となったのは、左足で裾を蹴り上げて左手でキャッチするということでした。始めの頃はキャッチに失敗しても大目に見てもらえましたが、数回目のレッスンでは「何でこんな事も出来ないのでしょうかぁ!ぜ〜んぜんダメ!!」といつになく、先生に厳しく注意される結果に。群舞ですから、一人だけ失敗する訳にはいきません。今までフラメンコを習ってきた中で、こんなに悔しく苦しい思いをしたことはありませんでした。それでなくても他のメンバーより自分は遅れを取っているのに、このままではいけないと思い、グループ練習がない日は自宅で長い裾をキャッチする練習を重点的にしたり、教則VIDEOや上級者のDVDやを見て踊りを研究しました。

ひたすら練習を重ね、難題もほぼクリアできるようになったと安心したのも束の間、さらなる問題が…。ミュージシャンとの音合わせの時、生の音楽と自分達の踊りが合わないのです。踊りがまだ完璧に自分のものになっていない為、振付けや移動のことばかりで頭がいっぱいになり、カンテ(歌)やギターの音をしっかり聴くことすらできないのです。こんな状況ではコンパス(リズム)もきちんと捉えられず、エスコビージャ(踊り手の足さばきを見せるパート)ではギタリストの手を止めてしまうことさえ何度もありました。 スペイン語で“喜び”を意

味する「アレグリアス」なのに、不安ばかりで表情は暗く、明るく華やかな雰囲気には程遠いものでした。先生からも「現時点で、全グループの中で、ワースト1・2を争っていますよ」と言われてしまいましたが、厳しい注意にもめげずにメンバー全員、一致団結して練習を重ねていきました。

そして当日… あれだけ練習してきたのに、曲の出だしでミスをしてしまいました。リハーサルではありませんから、やり直しはききません。いつまでもくよくよしていられませんので、気持ちの切替えに必死でした。そしていよいよエスコビージャへ。毎回のように注意されてきた部分でしたが、練習のおかげでギターを止めることもなく、そのままフィナーレへと何とか踊り終えることができました。しかし、踊り終えた充実感と共に、ただ振りを覚えるだけではなくて、カンテやギターと一体となって踊れるようになりたいと強く思いました。 そして当日… あれだけ練習してきたのに、曲の出だしでミスをしてしまいました。リハーサルではありませんから、やり直しはききません。いつまでもくよくよしていられませんので、気持ちの切替えに必死でした。そしていよいよエスコビージャへ。毎回のように注意されてきた部分でしたが、練習のおかげでギターを止めることもなく、そのままフィナーレへと何とか踊り終えることができました。しかし、踊り終えた充実感と共に、ただ振りを覚えるだけではなくて、カンテやギターと一体となって踊れるようになりたいと強く思いました。

でも、ただのOLで主婦だった私がこんなにひたむきにフラメンコに打ち込めるのも、一緒に踊った仲間がいたからです。お孫さんがいる主婦の方からピチピチの女子大生(初めて出会った時は高校生でした)まで、今までの仕事の関係では知り合えなかったであろう人達と学生時代の様に熱心に取り組み、作り上げる喜びを感じさせてくれたフラメンコに出会えて本当に良かったと思います。さらに、もうひとつ。華やかな衣装を着て、派手なメイクをして、スポットライトを浴びて、大勢の観客の前で踊る機会は、地味な会社勤めではありえなかった衝撃(笑劇?)です。大変だけど発表会はやめられません。

|

|

|

|

今回の発表会は、成毛さん達にとって一つの大きな試練になる事を予想していました。ですから私としては珍しくモノスゴク厳しく指導をさせていただきました。前年のアレグリアスでの甘い指導が、本当の意味での成功につながらなかったことと、何年も踊りを経験してきている皆さんなのに今ひとつ自分達の現状を真正面から把握していないと思ったからです。どのようなレベルにあっても踊り手は、まず自分自身の現状を把握しなければなりません。ですから「ワースト1,2」などと言って驚かせることになったかもしれませんが、私もそれを申し上げたからには、責任を持って指導する覚悟をしていました。辛くて潰れてしまう人、やめてしまう人がでてくることも覚悟の上でした。この厳しさを乗り越えないとならないレベルに達していたので、今振返ると他の選択は無かったとも考えられます。そして、このグループの皆さんが、本当に真剣に発表会までの期間を団結し、自主練習など成毛さんも個人的にとても必死で取組んでいたということがわかりました。覚悟の無いところには、充実した結果は生まれないのですね。過去を振返り、自分を褒めてあげることができるのは、とても素晴らしいことです。そして、そこからさらに今まで経験したことのなかった新しい境地に到達できますよう歴史を積重ねてください。私も未熟ながら、やさしさを持って、厳しく指導させていただきます。覚悟してください!!! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

舞台を通じ出演者や観客と一体となる感動に満たされた初めての発表会。舞台に携わる様々な人たちに影響され、自分もより積極的になることで、同じように誰かにエネルギーを与えることができるだろうか、自分は何ができるだろうか、実はそんなことを考えて今年の発表会へ取り組んでいました。

自分にとって2回目の発表会は、1回目とは違い、終わると同時に反省点がいくつも浮かび、生の舞台で全てを出し切ることの難しさを知りました。また少し周りが見えてきたからでしょうか、昨年以上に、この会に関わるいろいろな人たちのパワーを感じ、一緒にレッスンを受ける仲間達、練習やリハーサルで一緒になる上級生達、平先生をはじめ講師の方たちの存在に支えられてきたことを実感しています。 自分にとって2回目の発表会は、1回目とは違い、終わると同時に反省点がいくつも浮かび、生の舞台で全てを出し切ることの難しさを知りました。また少し周りが見えてきたからでしょうか、昨年以上に、この会に関わるいろいろな人たちのパワーを感じ、一緒にレッスンを受ける仲間達、練習やリハーサルで一緒になる上級生達、平先生をはじめ講師の方たちの存在に支えられてきたことを実感しています。

発表会当日までの約3ヶ月はとても濃密な日々を過ごしました。それまで8ヶ月をかけ、パソ、ブラソ、スカート、小物の使い方を習ってきても、それぞれがうまくつながらず、踊っている自分の姿が想像できません。それに振付がつき、体に振付を覚えこませ、メンバーとのフォーメーションを何度も練習し、ギターそしてカンテがつき、その録音を何度も何度も聞き、衣装がつき、リハーサルをし、踊りのイメージを膨らませ、最後の最後まで少しでも踊りがよくなるようにメンバーと確認しあっていく。発表会されど発表会、その前の8ヶ月があってこそ、1度きりの数分の舞台を作っていくこの3ヶ月は、とてもおもしろいものです。

特に平先生の振付の時間はこれからの方向性を決めるスリリングな一時であり、今年踊ったファンダンゴは足音だけでのスタート、カラコレスはメンバー6人で多くの移動と、私たちにとっては難しい課題がたくさんありましたが、チャンスを与えていただき、会全体としてより良い舞台を創っていくことに少しでも挑戦できたことを嬉しく思っています。発表会への道のりは充実していたとはいえ、誰でも、体力的にもメンタル的にも落ちる時があるのではないかと思います。そんな時私は、全く笑顔で踊ることができませんでした。仲間と一緒に発表会に出たいと思ったものの、基本の姿勢がなっていない、足もできない、体力もない、振付は覚えたものの、自信の無さが余計姿勢に現れ、表情も暗くなり、悪循環にはまっていく。

そんな時、講師の先生に「笑顔が見たいわ」と言われました。いいメンバーに囲まれているのに、つまらない顔をして踊っていることで、全体の雰囲気を壊していることに気づき、恥ずかしく思った瞬間でした。その直後の練習で、各自の不安な点や踊りの改善点などをさらけ出し、ケブラーダの角度を真似し合って踊りながら、ふと鏡に映る自分も周りのメンバーも楽しそうだと思った時、独りよがりだった自分に気がつきました。

練習は上達だけではなく、メンバーと息を合わせていく過程であり、フォローし合っていく中でお互いへの信頼感が生まれ、そのメンバーのためにも、とにかく本番を一番楽しく踊りたい!笑顔で楽しく踊るために、自分が取組んできた姿勢を忘れずに、そして仲間を信じ、今までの練習を無駄にせず、最後まであきらめない、という決意をしました。

その翌週のレッスンから本番にかけ、私の表情の変わり様に、「だまされたかと思った」という声を聞きましたが、笑顔が出たのは、メンバーを信じたそんな心境の変化があったからに他なりません。グループの1人であるということの重要性を自覚し、自分から逃げない強さを持つことを改めて知ることにもなりました。

発表会に参加して楽しめればいいということだけでなく、群舞とはいえ、ひとりひとりの踊りを強いものにすればもっといい舞台になる。ひとつひとつの動きにつながる基礎を身につけて、もっと確かな踊りしていきたいというのが今の目標です。

今年出演したファンダンゴでは”愛することを知った者の強さ”、カラコレスは”命があるということのエネルギー、生命の喜び”というようなものをイメージし、曲調の違いを楽しんで踊りました。曲の意味と多少ずれたり、妄想といわれても、ギターの音やカンテに魅かれ、この曲を作った人は何を思ったのだろう、この振付はどんな感情を表しているのだろう、自分の実体験だけではなく、旅行に行った時の空気感、読んだ小説や観た映画で自分の中に湧き上がってきた感情や感覚を総動員して、音楽、踊りを作ってきた人と一体となりたいと思うのです。

今年出演したファンダンゴでは”愛することを知った者の強さ”、カラコレスは”命があるということのエネルギー、生命の喜び”というようなものをイメージし、曲調の違いを楽しんで踊りました。曲の意味と多少ずれたり、妄想といわれても、ギターの音やカンテに魅かれ、この曲を作った人は何を思ったのだろう、この振付はどんな感情を表しているのだろう、自分の実体験だけではなく、旅行に行った時の空気感、読んだ小説や観た映画で自分の中に湧き上がってきた感情や感覚を総動員して、音楽、踊りを作ってきた人と一体となりたいと思うのです。

私が踊りに興味を持ったのは、留学を通じ、踊りがコミュニケーションの一つであり、またそれぞれの文化の中に必ず踊りが存在し、人間の表現としてプリミティブなものなのだと感じたことがあります。

そしてフラメンコに魅かれたのは、例えば死ぬほどつらいことがあり、でもつらいと叫ぶ底には人に譲れない何かがあり、それこそが生きている証であり、カンテ、ギターやサパテアードの音にそれを表現し、前進しようとする力強さに心の奥を揺さぶられたからです。そして留学時にいろいろな境遇の中で生きる人々を前にし、ただ人間は根本は一緒であり、そのことを忘れたくないと思った自分を思い出させてくれるのです。

カラコレスを習い始めて間もなく、捻挫により歩行さえ大変になり、健康で踊ることができ、表現できるありがたさを身にしみて感じました。そしてこの時に、レッスンを見学しながら、上半身にブレのない姿勢の美しさに気づき、自分は体の使い方が全く違っていたことに気づきました。

最初は全くわからなかった感覚も、常に意識することで、身についてきたように思います。そして今はまずプランタをしっかりとさせ、バランスを保ち、自分の筋肉で支えるのに試行錯誤する基礎練習の時間を大切に思います。踊りにはその人が出るというのはこの頃ますます感じることです。そして踊りには自分が出るからこそ、1つ1つきちんと自分に向合い、また体と心がつながっているということも少しずつわかるようになりました。

平先生はじめ上級生の積重ねてきたもの、精神と体のバランスを保ち舞台に立つ人たちの強さを感じずにはいられません。フラメンコの日々は学ぶことが多く、一緒に踊る仲間の存在、舞台を終えた達成感が、日々自分を支えてくれています。

|

|

|

|

「誰かのために踊った思い出」

小松原舞踊団に在籍していた時、度々全国の公演ツアーがありました。ある時、九州公演があり、そこは同じ舞踊団のメンバーの出身地で、しょっちゅうフラメンコ公演を見られるような土地柄ではなく、ご両親に自分の劇場公演を見せられる貴重なチャンスだということを聞きました。彼女は私の親友で、長年の苦労を知っていたので、彼女のためにも、また遠く離れ日ごろ全然一緒にいられないご両親に素晴らしい舞台を見てもらうためにも、私は勝手ながらいつもよりやる気を燃やしていました。群舞でしたが、私の張り切り方はどうも尋常ではなかったようです。

終演後、私は普段とは比べ物にならないほど充実感を感じました。そしてその友達に「やりきったよ〜!」と話していたら、彼女もご両親もとても喜んでくれたました。その張り切りすぎの結果、私は右肩を痛め、後日、長刀腱炎ということが分かりました。治療にしばらく時間がかかりましたし、今も完全に治ったとはいえませんが、それでも私としては後悔は全く無くむしろ清々しい気持ちになれ、打ち込めた自分に満足しています。誰かのためにものすごく一生懸命踊りに打ち込んだ数少ない経験の一つになりました。

井上さんのエッセイを拝見し、こんなことを思い出しました。。。

発表会を経て、井上さんが物凄く変化していったことは感じていました。踊り手として、こうやって一つ一つの舞台に思いを込めて、たくさんのページをつくっていけたら良いですね! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

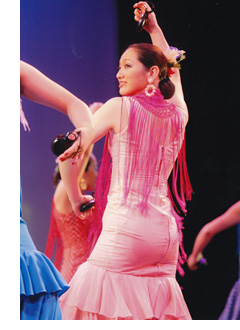

この春の入門から、まもなく8ヶ月が経とうとしています。フラメンコとの出会いは大学3年の冬、母と観に出掛けた『ダンスアンダルシア』という公演でした。ピアノとのコラボレーションによるフラメンコショーでした。踊り手の叙情的で哀愁ある世界観や艶やかな衣装にすっかり魅せられ、それ以降、毎年少しずつ様々な作品を鑑賞するようになりました。そして、それまで、ただ観るものとして接してきたフラメンコが、いつしか自分自身も表現する側に立ってみたい、踊ってみたいと思うものに変化していきました。

しかし、ダンス歴もなければ、柔軟性にも乏しく、お世辞にもダンス向きのスタイルとは言えない私がフラメンコだなんて、冗談にしかならない…そう決め付けて、それまで実現に至ることはありませんでした。

・・・けれども、30歳になる自分を意識しはじめたとき、私の中の何かが弾けました。『自分を磨こう、新しいことをはじめよう』と。仕事一色の生活(人生)に対する焦燥感がその気持ちを加速させていったことを思うと、現実逃避のようでもあり、実は後ろ向きの動機に後押しされたのだなぁ…と苦い気持ちになりますが、こうして重かった腰があがり、念願のフラメンコの世界に足を踏み入れることができました。

そうして通いはじめたレッスンでは、現在、基礎を中心に、セビジャーナスとアレグリアスを課題曲として教わっています。ダンス経験ゼロの私でも初回のレッスンから臆することなく参加できた親しみやすい雰囲気の入門クラスで、自分と同じ年頃の働く女性も多く、意気投合したクラスメイトとのレッスン後に繰り出すランチが楽しみの一つになっています。

『自分磨き』の手段としてはじめたフラメンコですが、自分を見つめ直す機会を多く与えてくれています。8月の発表会への参加までは、周囲に目を向ける余裕もない全力疾走の5ヶ月間でしたが、発表会を終えた直後から、フラメンコを通じて得られる充実感を強く感じるようになり、『もっと(×2)上手に踊りたい』という気持ちが高まり、そのためには自分をどのように変えていくべきか考えるようになりました。

例えば、単純に見える足の運びでバランスを崩し、良い姿勢を長く保てない自分の身体について、背筋力や股関節の柔軟性の不足が原因ではないかと自分なりに分析し、日常的に背筋を意識して過ごすことを心がけるようになり、また、毎日少しずつですが股関節を中心に柔軟体操をするようになりました。さらに、些細なことですが、それは生活習慣の見直しへと繋がり、健康的な身体作りを目指して、より食事のバランスに気を遣うようになり、運動量を増やすべくスポーツジムへ通うようになりました。(もちろんメニューには背筋トレーニングを取り入れています!)そして、こうした取組みによる充足感から、時間の使い方(特にオンとオフの切り替え)を工夫できるようになってきました。 例えば、単純に見える足の運びでバランスを崩し、良い姿勢を長く保てない自分の身体について、背筋力や股関節の柔軟性の不足が原因ではないかと自分なりに分析し、日常的に背筋を意識して過ごすことを心がけるようになり、また、毎日少しずつですが股関節を中心に柔軟体操をするようになりました。さらに、些細なことですが、それは生活習慣の見直しへと繋がり、健康的な身体作りを目指して、より食事のバランスに気を遣うようになり、運動量を増やすべくスポーツジムへ通うようになりました。(もちろんメニューには背筋トレーニングを取り入れています!)そして、こうした取組みによる充足感から、時間の使い方(特にオンとオフの切り替え)を工夫できるようになってきました。

発表会に向けた練習を振り返ると、逸る気持ちを抑えながら、5月にパソ(ステップ)、6月にブラソ(手)、7月にパリージョ(カスタネット)と進度は遅いけれど何度も何度も同じパートを繰り返し練習し、少しずつ前に進んでいったことが、結果として確実に身につける方法だと感じます。この教訓をいかして、日々自分を見つめ直し、改めていくことで『自分磨き』を進めていきたいと思います。そして、いつか磨き上げた自分を踊りで表現することができるよう励みたいと思います。

大人になってから新しい一歩を踏み出すことは気後れしてとても難しいことですが、その一歩により得られたものの大きさを身をもって感じています。すべては、はじめたばかりのことですが、今のこの気持ちを大切にして、しっかりと続けていきます。

最後になりましたが、素敵な先生(教室)とクラスメイトにめぐり逢えたことに、心より感謝いたします。Gracias!

|

|

|

|

文章にすると、心境の変化はいともたやすいように感じますね!ですが、本当に新しいことに挑戦し、その中で自分の生活や考え方を変化させていくのは、楽しくもあり、大変なことだと思います。私も、長年踊りに取組んでいますが、その中で新しい曲、新しいアーティスト、新しい振付家などと出会う機会を大切にするようにしています。

林さんに初めてお会いしたとき、ダンス向きのスタイルでないなどとはちっとも思いませんでしたよ。むしろ、明るく華やかでクラスの中でも光っていましたが、ご本人が思うことは全く違っていたりするものですね。さらに、レッスン後にもご自分のことだけでなく、他のメンバーの方にも親切にやさしく教えてあげたりしながら、一緒に稽古する姿も頼もしく見つめておりました。

今後も、厳しくもあり、また楽しいこの踊りの世界を堪能していただけたらと思っています。ますます良い踊りが出来ますよう頑張ってくださいね! |

|

|

|

|

|

|

|

生徒さんのエッセイバックナンバー 生徒さんのエッセイバックナンバー |

|